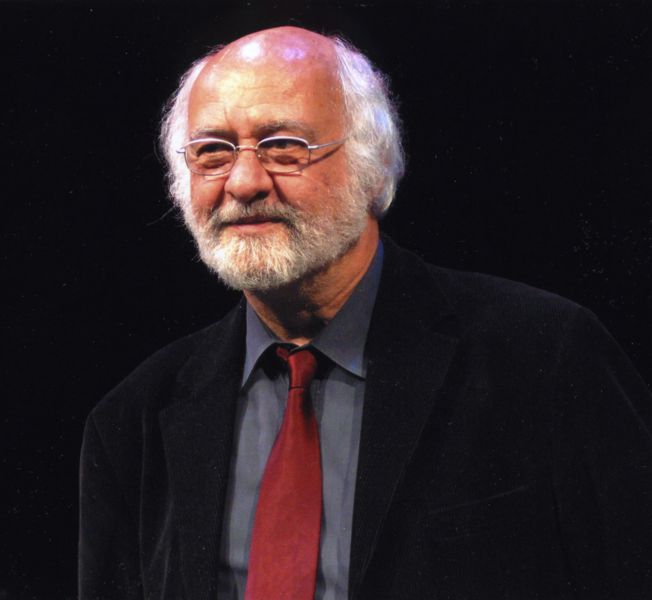

Entretien avec Chérif Khaznadar, Président-fondateur de la Maison des cultures du monde

Elle a permis de faire connaître des rituels, fêtes, jeux et spectacles venus du monde entier. De redonner la parole, par le texte, la musique, la danse et le chant, à des formes d’expression méconnues et tenues à l’écart parce que n’appartenant pas aux civilisations considérées comme majeures.

Depuis plus de trente ans, la Maison des cultures du monde s’emploie à faire découvrir au grand public la richesse et la diversité des formes du patrimoine culturel immatériel et de la création du monde entier. C’est un lieu de dialogue entre les cultures qui permet d’approcher l’Autre et d’établir avec lui des liens et de nouvelles solidarités sans passer par l’intellect.

Président-fondateur de la Maison des cultures du monde, Chérif Kkaznadar évoque le parcours qui l’a conduit à créer cette structure qui a repris le flambeau du Théâtre des nations, et s’est faite l’avocate de ce que l’on nomme aujourd’hui la diversité culturelle.

Comment en êtes vous venu à vous intéresser aux cultures du monde, à ces patrimoines immatériels venus du bout du monde ?

C’est un long parcours. Dès le départ, je voulais m’orienter vers une carrière artistique. J’ai fait des études d’administration commerciale pour répondre à la volonté de mes parents. Après ces études, je me suis dirigé dans la voie que je souhaitais : le théâtre. J’ai fait des stages auprès de Jean Vilar mais aussi et surtout au Théâtre des Nations. C’est ici que j’ai attrapé le virus. C’est le point de départ de toute ma recherche ultérieure. C’est le Théâtre des Nations qui m’a ouvert les yeux sur tout ce qu’il pouvait y avoir de passionnant dans les cultures du monde.

Je me suis engagé dans la vie active en faisant tout d’abord du journalisme en Algérie, avent de diriger un Centre culturel en Tunisie. Par la suite, j’ai travaillé pendant six ans à l’ORTF où j’étais en charge des bureaux de lecture et de sélection des dramatiques et des feuilletons. Ce qui m’a permis d’approcher toute la programmation théâtrale, littéraire et dramatique de la France de l’époque. En 1974, j’ai été nommé directeur de la Maison de la culture de Rennes. Ma première initiative a été de créer, trois mois après mon arrivée, un Festival des arts traditionnels qui prolongeait en quelque sorte la programmation du Théâtre des nations qui avait disparu entre temps.

Avec mon épouse, Françoise Gründ, nous avons parcouru le monde à la recherche de ces formes d’expression qui étaient alors inconnues en France. Faire connaître ces cultures du monde est devenu l’axe principal de notre vie. Ces expressions doivent se rencontrer et s’enrichir de leurs différences. Le festival a très vite trouvé son public car il répondait à une autre nécessité : donner une visibilité à l’émergence des cultures régionales. Il a permis notamment à la culture bretonne de s’exprimer. J’ai fait venir des musiciens bretons et des conteurs gallos, et organisé des Fest-Noz.

Au bout de quelques années, j’ai souhaité que ces manifestations soient montrées également à Paris. En 1981, après l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir, j’ai présenté mon projet au ministère de la culture qui l’a adopté et créé la Maison des cultures du Monde, dans les locaux de l’Alliance Française, boulevard Raspail.

Il faut se replacer dans le contexte de l’époque. Au début des années 1980, il n’y avait pas à Paris de structure de ce type. Les institutions parisiennes ne s’intéressaient pas aux cultures du monde.

En 1982, nous étions donc les seuls à présenter ces formes extra-européennes. Notre but était de les faire connaître, qu’elles soient contemporaines ou traditionnelles. Avec le temps, progressivement, d’autres institutions se sont mises peu à peu à programmer ce type de spectacles.

La crise financière que nous traversons aujourd’hui, qui s’est traduite par une forte baisse du montant de nos subventions, survient à un moment où il est nécessaire de repenser l’action de la Maison des cultures du monde. A Paris, l’objectif est presque atteint. Il faut désormais essayer de toucher d’autres milieux. Et sortir de la capitale en sensibilisant d’autres régions françaises.

Vous avez une double culture. Vous êtes né d’un père syrien de culte musulman et d’une mère française et catholique. Quel a été l’incidence de cette double culture sur votre parcours ?

Elle est essentielle. Je suis d’une génération où cette double culture n’était pas très courante. Aujourd’hui, fort heureusement, les mariages mixtes se multiplient. J’ai vécu cette double culture plutôt comme une chance, un facteur de stabilité. J’étais conscient que ces deux cultures, ces deux champs de connaissances se complétaient l’un l’autre. J’ai voulu lancer des ponts et établir des liens entre l’une et l’autre. J’ai toujours cherché à comprendre sans m’enfermer dans une culture, une religion. En créant le Festival des arts traditionnels à Rennes, puis la Maison des cultures du monde à Paris, j’ai souhaité retrouver l’homme dans ce qu’il a de plus beau : son acte de création, sa musique, son théâtre et ses arts plastiques.

Comment avez-vous procédé pour découvrir et montrer à Paris tous ces comédiens, musiciens et autres chamans venus du bout du monde ?

Au départ dans les années 1980, nous étions très seuls à mener ce type de recherches. Nous n’avions pas les outils qui existent aujourd’hui. Nous puisions dans les films comme ceux de Jean Rouch par exemple et dans les récits de voyageurs, surtout du 19ème siècle. Tous ces récits nous ouvraient des portes incroyables. Nous partions par exemple d’un récit où il était question d’une danse traditionnelle. A partir de ces textes, nous essayons de savoir si cette pratique s’est maintenue au fil du temps en menant des recherches auprès d’amis. S’il s’avérait que cette danse existait toujours, nous partions alors sur le terrain la découvrir.

Par la suite, nous avons eu des correspondants dans plusieurs pays et créé un réseau des arts extra-européens. Celui ci se composait de représentants en Allemagne, en Hollande, en Suisse, en Italie et en Angleterre notamment qui se sont mis, à leur tour, à entreprendre des recherches. Nous avons fait appel également à des ethnomusicologues et à des anthropologues. Ils étaient, au début, un peu méfiants. Ils se demandaient ce que nous venions faire sur leur terrain. Quand ils ont réalisé que nous étions respectueux de leur travail, ils nous ont aidés à approfondir nos recherches et à faire venir ces spectacles à Paris. Ce fut le cas par exemple des marionnettes sur eau du Vietnam. Après que Tran Van Khe, directeur de recherche au CNRS et musicologue, nous ait montré un petit film tout à fait étonnant sur cette pratique, nous avons décidé de faire venir la compagnie à Paris. En fait il n’y a pas de recette, c’est une affaire de hasard, d’écoute mais aussi de flair. Quand Françoise Gründ ramène de l’Inde un Teyyam, du Nigéria le Kwagh hir, ou de Russie une cérémonie chamaniste, c’est le résultat de démarches très différentes, de l’interaction de plusieurs facteurs. Quand, par exemple, je vais au Paraguay pour y chercher des musiques et que j’en reviens avec une extraordinaire exposition de céramiques des femmes des villages d’Ita et de Tobati, il y a hasard, écoute et flair.

De quand date la notion de patrimoine culturel immatériel et comment la définiriez-vous ?

L’idée de créer une convention du patrimoine culturel immatériel remonte aux années 1970. Il y a toujours eu à l’Unesco un intérêt pour le « folklore » mais il était récupéré par des associations dont le travail n’était pas satisfaisant. Je n’ai cessé de dénoncer ce détournement qui n’avait pas pour but de faire connaître le folklore au sens noble du terme, c'est-à-dire l’art du peuple. Des textes ont été adoptés par l’Unesco pour tenter de recadrer les choses et de définir ce qu’est le vrai folklore. Et progressivement, le terme de patrimoine immatériel a émergé et s’est substitué à toutes les autres formulations. Le patrimoine culturel immatériel recouvre bien la notion de folklore, mais il s’agit d’un folklore appréhendé dans le sens noble du terme.

Quel était l’objectif de la Convention adoptée par l’Unesco en 2003 ?

Il s’agissait de sauvegarder ce patrimoine culturel immatériel qui a été trop souvent maltraité. Les pays du Tiers Monde qui avaient été colonisés voulaient imiter le colonisateur et considéraient ces formes de création comme rétrogrades. Il y avait un rejet de ce patrimoine considéré comme appartenant à un passé révolu, pour beaucoup le présent, c’était l’Occident, le modernisme. Aujourd’hui, on se rend compte que ce patrimoine est encore très présent. Grâce à l’émergence de cette notion de patrimoine immatériel, nous recevons aujourd’hui, tous les jours, des propositions de spectacles émanant de gens qui prennent conscience qu’ils possèdent une culture quelque chose qui leur est propre.

Qu’est-ce qui a changé en dix ans depuis l’adoption de cette convention ?

Cette convention a permis de revaloriser la notion de patrimoine immatériel qu’il s’agisse de manifestations spectaculaires ou de savoirs faire. Il faut défendre ce patrimoine sans le muséifier, ni le figer dans le temps. Cette convention a aussi introduit la notion de communauté. Ce patrimoine est porté par des communautés, par des groupes qui agissent pour qu’il soit sauvegardé et continue à vivre.

Quel est le rôle du Centre du patrimoine immatériel de Vitré ?

La convention du patrimoine immatériel demande à chaque pays de désigner un centre. En France, c’est à Vitré qu’il se situe. On y trouve de la documentation, du son, des images, des textes, des courriers, tous les éléments accumulés depuis plus de quarante ans sur les cultures du monde. Le personnel est chargé d’orienter les personnes qui souhaitent déposer un dossier, ou organiser des expositions. Nous sommes en train de numériser tous ces documents.

Au sein de la Maison des cultures du monde, avez-vous donné la parole à part égale à toutes les formes d’art?

Nous avons cherché à faire ce que les autres ne faisaient pas. En 1982, le cinéma étranger était bien diffusé en France. Nous avons donc décidé de ne pas engager nos moyens sur ce terrain. Et à chaque fois que quelque chose se faisait on se retirait. En littérature, on publie en France beaucoup de textes étrangers. Nous nous sommes limités à publier quelques textes qui nous semblaient importants. Nous avons organisé plusieurs expositions d’art plastique. Quand, il y a eu tout à coup cette déferlante sur les arts traditionnels, nous nous sommes, à nouveau, retirés.

Ce sont aujourd’hui plutôt le théâtre et la musique qui prédominent…

Nous proposons de plus en plus de musique et des formes spectaculaires, des rituels qui, pour la plupart, ont une dimension spirituelle.

Ce travail de valorisation de ces formes minoritaires est-il un moyen de résister à l’uniformisation du monde ?

Evidemment. Nous avons toujours été très impliqués dans la résistance à la mondialisation, à l’uniformisation du monde. Ces formes d’expression subissent en permanence des agressions. En faisant prendre conscience aux hommes de la valeur de ce patrimoine, nous exerçons une forme de résistance.

L’érosion des cultures traditionnelles s’accélère-t-elle aujourd’hui ?

C’est difficile à dire. Les nouvelles technologies les détruisent, tout en les préservant. Des expressions que personne ne connaissaient sont aujourd’hui accessibles au plus grand nombre grâce à Internet. Il y a un accès beaucoup plus facile aujourd’hui à ce patrimoine. En revanche, les praticiens de ce patrimoine ont accès à d’autres formes de cultures et peuvent ainsi se laisser contaminer plus facilement.

On constate néanmoins que des patrimoines que l’on croyait définitivement anéantis ont survécu. Lors de la chute de l’URSS par exemple, on pensait qu’il ne subsisterait plus rien des anciens rituels (des cérémonies religieuses des Chrétiens-orthodoxes ou des communautés musulmanes, du chamanisme,) après 70 années de pouvoir Soviétique. Or, curieusement tout ce patrimoine a resurgi très rapidement. C’est ainsi que nous sommes parvenus à diffuser à Paris des cérémonies, des rituels de guérison d’Ouzbékistan par exemple, et d’autres Républiques satellites de la Russie. On constate un vrai besoin, en cette période de mondialisation, de se retrouver soi même pour pas être dévoré par ce monstre qui nivèle tout.

Tous ces spectacles et conférences portant sur le chamanisme, l’exorcisme, ou les rituels du Tadjkistan par exemple à l’affiche en ce printemps à la Maison des cultures du Monde, attirent-ils beaucoup de monde ?

Oui, il y a un public important. Ce ne sont pas des curieux qui viennent, mais des gens qui cherchent à comprendre.

Qu’est ce qui vous anime aujourd’hui ?

Je suis plongé dans le défense de ce patrimoine immatériel. Il faut dépasser le socle qu’est la convention de l’Unesco, ne pas en être prisonnier. Et trouver de nouvelles façons de faire connaître ces formes, de les défendre. Mais aussi dépasser le clivage tradition-modernité qui consiste à opposer les uns aux autres. Je m’évertue à dire que le traditionnel qui existe aujourd’hui est moderne dans la mesure où il correspond aux besoins de gens. Si des gens participent aujourd’hui à un rituel, ils ne le font pas pour copier leurs ancêtres, mais parce qu’ils y croient. C’est tout aussi moderne que de s’exprimer en montant une pièce de théâtre ou en créant une œuvre d’art.

Propos recueillis par Eric Tariant

Pour aller plus loin :

Maison des cultures du monde

101, boulevard Raspail

75006 Paris, France

Tél : 01 45 44 72 30

www.maisondesculturesdumonde.org

Centre français du patrimoine culturel immatériel

Prieuré des Bénédictins

2, rue des Bénédictin

35500 Vitré

Tel : 02 99 75 82 90

www.cfpci.fr